Newsletter-Anmeldung!

Sie möchten informiert werden, wenn neue Beiträge eingestellt werden? Dann melden Sie sich hier für unseren Newsletter an!

Über Leben und Wirken des Musikerehepaars Klaus und Susanne Huber

Musikalisches Schaffen auf den Wegen der „Syydebändel“, Erinnerungen der jüngsten Tochter.

Als der Hochzeitsbus von Heinz und Ursula Holliger-Hänggi über die Kurven der Bretzwilerstrasse fuhr und das verlobte Paar Klaus Huber und Susanne Bitter rechts die friedensstrahlende Kleine March liegen sah, war es sich gleich einig: „An einem Ort wie diesem hier würden wir gerne leben!“. Die „Blueschtfahrt“ an der Hochzeit der jüngeren Kollegen und Freunde hinterliess eine prägende Spur: Wenige Jahre und etliche Umzüge später wohnten unsere Eltern in der Kleinen March, wenn auch nur für kurze Zeit. Aber eins nach dem andern…

Nach ihrer Hochzeit am 1. April 1960 – sie war kein Aprilscherz! – lebten Klaus und Susanne Huber in Zürich und nahmen die beiden Buben aus Klaus‘ erster Ehe bei sich auf, die inzwischen Halbwaisen geworden waren. Wenig später erhielt mein Vater von Paul Sacher den Ruf an die Musikakademie Basel, zu einer Zeit, in der an tägliches Pendeln von Zürich nach Basel nicht zu denken war. Schnell war die Erinnerung an jene Hochzeitsfahrt wieder da, und als das Paar das Inserat des Theologieprofessors Ritschl für befristete Miete seines Hauses in exakt jenem schönen Dorf Reigoldswil entdeckte, waren die Weichen schnell gestellt. Ritschls freuten sich über die gebildeten Mieter, die ihr Haus bevölkerten, während Dietrich Ritschl Gastdozent in den USA war. Erst recht beglückte sie die Geburt des Mädchens Katharina in dieser Zeit der Familie Huber im Bergli, welches nach dem Söhnchen Tobias, das noch in Zürich zur Welt gekommen war, die Familie auf eine sechsköpfige erweiterte. Ritschls hatten vier Söhne, und dass Hubers viertes Kind nun ein Mädchen war, glich einer Sensation.

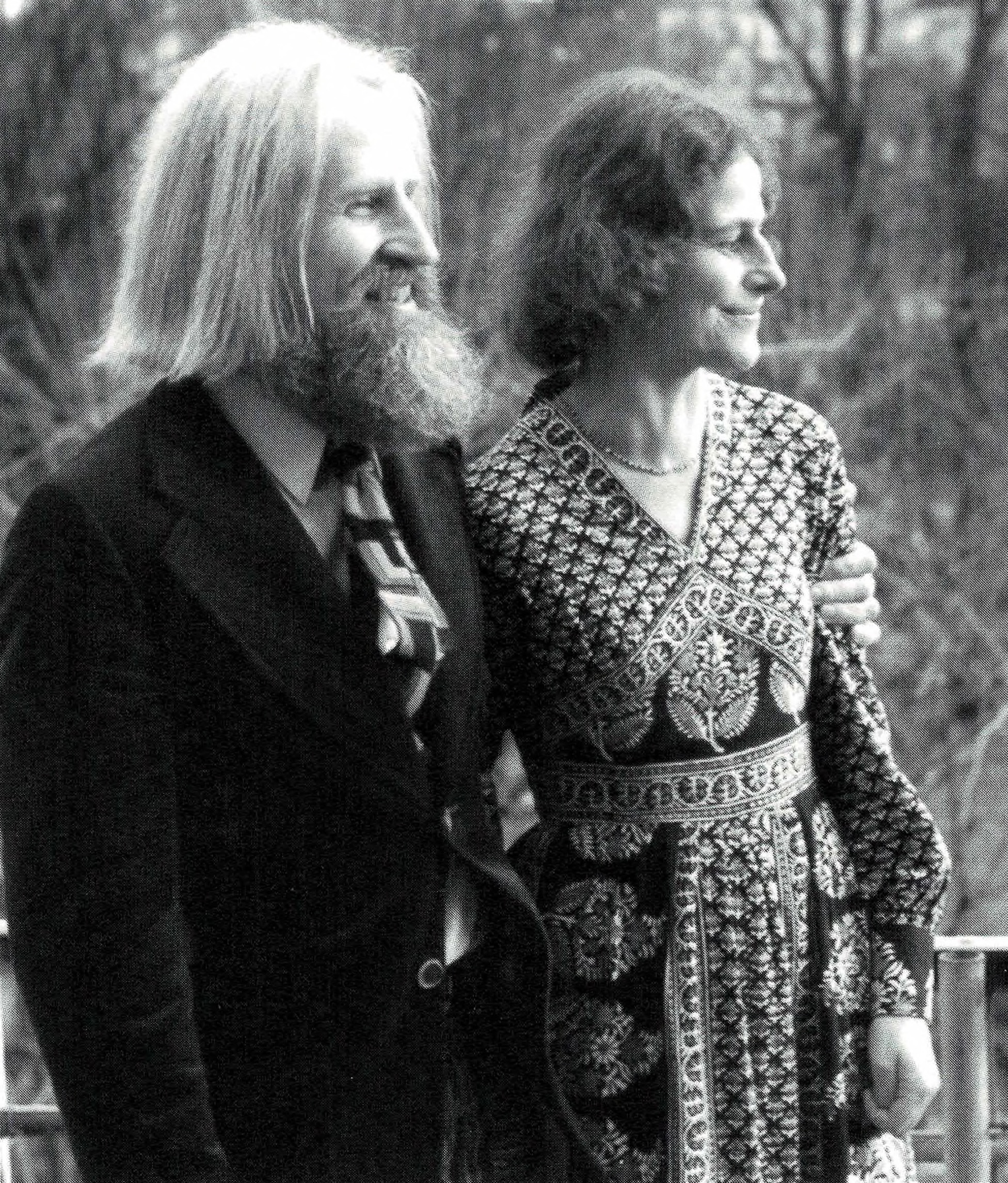

Wenige Monate später ging die Suche nach einer Bleibe für unsere Eltern wieder los: Die Buben Christoph und Michael waren inzwischen in der Primarschule Reigoldswil integriert, Vater Klaus hatte sich bestens an die täglichen Busfahrten nach Basel und zurück gewöhnt und erhielt statt den Theorie- und Instrumentationskursen aufgrund der Bewunderung des Direktors Paul Sacher an der Musikakademie Basel bald eine Meisterklasse für Komposition. Die Eltern wollten mit den inzwischen vier Kindern um jeden Preis im Dorf bleiben. Tatsächlich würde die Kleine March vermietet werden, gab die Basler Mission zur Auskunft, der sie gehörte, aber auch nur befristet, bis eine Missionarsfamilie in Heimaturlaub komme, und vor allem sei der Umbau noch nicht fertig. Wie gut, dass der Umbauplaner der Familie als Überbrückung das Chalet Rosenblatt in der „Chläberen“ anbieten konnte. Umzug um Umzug, aber endlich wurde die Familie in der Kleinen March glücklich sesshaft. Dass sie unerwartet noch durch ein zweites Mädchen zur siebenköpfigen Familie anwuchs, war mein Glück – so kam ich, Maria Magdalena, in diese Welt und das Glück einer wunderbaren Familie mit so viel Klang und Harmonie, mit unendlicher Kreativität und kompromisslosem Schaffen an musikalischer Qualität, bei grosser Toleranz und Weltoffenheit. Meine Mutter Susanne hatte ihre in Zürich wertvoll gestartete Flötistinnenkarriere zugunsten der Kindererziehung zwar vorübergehend auf Eis gelegt, übte aber vor meiner Geburt auf der Kleinen March noch täglich Flöte und Cembalo, welches sie natürlich auch ganz regelmässig stimmte. So sind mir viele Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier von J. S. Bach auch heute noch bis ins kleinste Detail vertraut. Gab sie nach meiner Geburt das Klavier- und Cembalospiel noch einigermassen freiwillig vorübergehend auf, weil ihr die fünfköpfige Kinderschar nicht mehr genügend Zeit dafür liess, so übte sie doch jeden Abend, kaum waren wir im Bett, ein wunderbar inspirierendes Repertoire aus barocker und zeitgenössischer Flötenmusik. Sie hat mir diese Musik im wörtlichen Sinn „in die Wiege“ gespielt. (Das Bild zeigt Klaus und Susanne Huber ca. 1975)

Wenige Monate später ging die Suche nach einer Bleibe für unsere Eltern wieder los: Die Buben Christoph und Michael waren inzwischen in der Primarschule Reigoldswil integriert, Vater Klaus hatte sich bestens an die täglichen Busfahrten nach Basel und zurück gewöhnt und erhielt statt den Theorie- und Instrumentationskursen aufgrund der Bewunderung des Direktors Paul Sacher an der Musikakademie Basel bald eine Meisterklasse für Komposition. Die Eltern wollten mit den inzwischen vier Kindern um jeden Preis im Dorf bleiben. Tatsächlich würde die Kleine March vermietet werden, gab die Basler Mission zur Auskunft, der sie gehörte, aber auch nur befristet, bis eine Missionarsfamilie in Heimaturlaub komme, und vor allem sei der Umbau noch nicht fertig. Wie gut, dass der Umbauplaner der Familie als Überbrückung das Chalet Rosenblatt in der „Chläberen“ anbieten konnte. Umzug um Umzug, aber endlich wurde die Familie in der Kleinen March glücklich sesshaft. Dass sie unerwartet noch durch ein zweites Mädchen zur siebenköpfigen Familie anwuchs, war mein Glück – so kam ich, Maria Magdalena, in diese Welt und das Glück einer wunderbaren Familie mit so viel Klang und Harmonie, mit unendlicher Kreativität und kompromisslosem Schaffen an musikalischer Qualität, bei grosser Toleranz und Weltoffenheit. Meine Mutter Susanne hatte ihre in Zürich wertvoll gestartete Flötistinnenkarriere zugunsten der Kindererziehung zwar vorübergehend auf Eis gelegt, übte aber vor meiner Geburt auf der Kleinen March noch täglich Flöte und Cembalo, welches sie natürlich auch ganz regelmässig stimmte. So sind mir viele Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier von J. S. Bach auch heute noch bis ins kleinste Detail vertraut. Gab sie nach meiner Geburt das Klavier- und Cembalospiel noch einigermassen freiwillig vorübergehend auf, weil ihr die fünfköpfige Kinderschar nicht mehr genügend Zeit dafür liess, so übte sie doch jeden Abend, kaum waren wir im Bett, ein wunderbar inspirierendes Repertoire aus barocker und zeitgenössischer Flötenmusik. Sie hat mir diese Musik im wörtlichen Sinn „in die Wiege“ gespielt. (Das Bild zeigt Klaus und Susanne Huber ca. 1975)

Ganz unfreiwillig aber traf die Familie die Mietkündigung. Eine Familie würde in die Schweiz kommen, und obwohl sie die obere Wohnung in der Grossen March für den Heimaturlaub hätte nutzen können, wie etliche Familien das später taten, mussten Hubers schweren Herzens die March verlassen. Dass die Basler Mission die Kleine March nur wenige Jahre später verkaufte, war bitter, nachdem meine Eltern ihr Interesse erfolglos bekundet hatten. Aber inzwischen hatten sie auf dem Bauland von Max Schneider in direkter Nachbarschaft der Familie Ritschl dank der Hilfe meiner Grosseltern ein Haus gebaut. So wurde das Obere Bergli unser Daheim. Der Kindergarten war in nächster Nähe. Gleich zu Beginn schon und auch neben der Schule waren wir vor allem im Wald hinter dem Haus. «Meine Frau und ich», sagte mein Vater 1967 in einem Interview mit Radio SRF, «wir haben die Kinder ausserordentlich gern. Wir gehen in den Wald, der Wald ist direkt hinter dem Haus, die Kinder sind gerne in ihm. Man muss eigentlich gar nicht spielen, man ist einfach da.» Und er sagte auch, er nähme sich «gerne viel Zeit für die Kinder, vor allem die Kleinen. Wenn man Kinder, kleine Kinder um sich hat, die es mit der Wahrheit noch ganz genau nehmen, so ist das etwas, das einen sehr viel reicher machen und wo man sehr viel lernen kann.»

Das mit seiner vielen Zeit wurde zwar rasch anders, die Bedeutung des Waldes für uns blieb aber bestehen. Besonders bitter erlebten wir dies in dem einen Jahr, während dem wir nach Westberlin zogen, wo unser Vater für einen Opernauftrag «composer in residence» war. Unendliches Heimweh plagte uns, und wir fühlten uns tief verstanden, wenn uns unsere Mutter abends am Bett «Heidi in Frankfurt» vorlas. Natürlich gingen wir in Berlin auch zur Schule, das war nicht das Problem, nicht einmal, dass wir nicht verstanden, was eine «Stulle» zum Znüni oder der «Tesafilm» war – ich kannte sowieso keine Filme, da wir nie einen Fernseher hatten, und dachte es läge daran. Das Problem war, dass wir in Berlin nicht so spielen konnten, wie wir das als «richtig» empfanden: Im grossen Grunewald liess sich nicht richtig «Verstecken» spielen, weil er flach war und über viel zu wenig Unterholz verfügte, und mit dem Spielplatz im Quartier konnten wir erst recht nichts anfangen. Vergeblich suchten wir nach Möglichkeiten, unsere intensiven «Bandenspiele» um die verschiedenen Hütten irgendwie zu ersetzen, die wir Dorfkinder im Bannwald von Reigoldswil errichtet hatten und von denen die anderen Gruppen jeweils nichts wissen durften. Im Bergli waren wir viele Kinder und hatten einen wunderbaren Zusammenhalt. Unsere gemeinsame Hütte im Wald war in unseren Augen natürlich die beste und wir verteidigten sie auf alle Arten, damit wir unsere legendären Zvieris mit im Feuer gebackenen Kartoffeln ungestört feiern konnten. Was die Quartierskinder in Berlin auf dem Spielplatz von unseren gelegentlichen Auftritten mit Räubergeheule hielten, will ich lieber nicht wissen. Zum Glück erfuhren unsere kulturell engagierten Eltern nichts davon.

Zurück in Reigoldswil war für uns alles wieder im Lot. Aber der Ruf unseres Vaters hatte sich vergrössert. Zuvor war er viele Jahre täglich auf den Wegen der Posamenter, welche die Frucht ihrer Arbeit für den Föifliberlohn wöchentlich in Basel abgaben, von Reigoldswil nach Basel gereist, wo seine Kompositionen höchst willkommen waren und von den hochkarätigen Musikerkollegen und -freunden gespielt wurden, von denen Hansheinz Schneeberger und Heinz Holliger unsere Paten waren. In Reigoldswil selber wunderte man sich hingegen über die sonderbare Beschäftigung eines Komponisten – aber die Reigoldswiler hatten ja wohl selber die „Syydebändel“ auch eher selten auf ihren Hüten oder Kleidern getragen. Als die Cheesi eines Tages den Besitzer wechselte und unsere Familie gerade wieder im Dorf am Zügeln war, wurde meine Mutter, wie sie mir immer wieder amüsiert erzählte, ganz erfreut angesprochen: «Ach, wie schön, so übernimmt Ihr Mann nun also d’Cheesi? Das freut uns aber sehr!» Leider musste meine Mutter verneinen, denn obwohl unser Vater aus einer Bergbauernfamilie vom Hasliberg stammte, hatte er ausser dem gelegentlichen Heuen als Junge keine Ahnung von Milchwirtschaft oder dem Käsen. Daran änderte auch wenig, dass mein ältester Bruder Christoph bei Robert Plattner auf der March melken lernte und unbedingt Bauer werden wollte, was er später auch tat, und danach schliesslich weit weg in Holland auch noch Agronom wurde. Vielleicht hätte das Dorf mehr Interesse an einem Käser Klaus Huber als am Weltklassekomponisten gehabt. Jedenfalls wurde er als eine der markantesten Figuren in der Komposition der zweiten Hälfte des 20. Jhs. trotz der Musikpreise, angefangen bei der Stadt Basel bis zum Siemenspreis, dem eigentlichen Nobelpreis für Musik, im Dorf kaum wahrgenommen. Eine Ausnahme bildete die Kantonalbank, die ihn um ein Manuskript bat, das anschliessend über Jahrzehnte in der Reigoldswiler Filiale hing.

Das Flötenspiel unserer Mutter, Susanne Huber, wurde im Dorf weit eher wahrgenommen und zuweilen auch enorm geschätzt. Zurück aus Berlin nahm sie ihre Unterrichtstätigkeit wieder auf, und viele Menschen aus den Frenkentälern und darüber hinaus tragen auch heute noch eine unauslöschliche Erinnerung an ihre Flötenlehrerin in sich. Regelmässig hat sie in späteren Jahren in der Kirche gespielt, vor allem immer gern an Heilig Abend, war sie doch jahrzehntelang ein treues und aktives Mitglied der Kirchgemeinde. Sie wurde als erste Frau in den Sekundarschulrat gewählt und nahm diese Verantwortung, wie später die im Musikschulrat, während etlicher Jahre engagiert wahr, obwohl ihr die politischen Auseinandersetzungen zusetzten. Aber Konzerttätigkeit und Unterrichten spielten sich auch bei ihr schliesslich vor allem in Basel ab, sowie in anderen Schweizer Städten und im Ausland. Auch sie trug also ihr Schaffen schliesslich den Posamentern nach, und dies während unzähliger Jahre, blieb sie doch bis zu ihrem Tod genau ein halbes Jahrhundert lang am Waldrand im Bergli wohnhaft. Unseren Vater, Klaus Huber, hingegen zog der Ruf bald weiter. Hatte sich die Familie noch erfolgreich gegen eine Berufung in Essen im Ruhrgebiet gewehrt, so nahm er in den Siebzigerjahren jene aus Freiburg im Breisgau an. Immerhin durften wir in Reigoldswil wohnen bleiben. Zu Beginn kam er alle zwei Wochen von der Arbeit zu uns nach Hause. Mit zunehmender Bedeutung seiner Professur am Institut für Neue Musik in Freiburg und seiner Kompositionsaufträge wurde die Zeit aber immer knapper und seine Besuche seltener. Schliesslich liess er sich zum Komponieren in der Gegend um Perugia nieder und später, der Professur seiner späteren Frau, der Komponistin Younghi Pagh-Paan folgend, während der Wintermonate in Bremen. Gut, dass die Musik mit unserer Mutter in Reigoldswil im Bergli blieb und sich später auch durch ihre Mieter ausbreitete, von denen die meisten Musiker*innen waren.

Als ich mit meiner Familie nach jahrelanger Entwicklungszusammenarbeit in Bolivien zurück nach Reigoldswil zog, war die Musik im Bergli tief verankert. Während vieler Jahre durfte ich meine Mutter immer wieder an der Viola da Gamba begleiten. Besonders in Erinnerung unter diesen Momenten bleibt mir die Beerdigung von Sämi Plattner. Plattners von der March waren für uns über all die Jahrzehnte Familie geblieben und die Flötensonate von J. S. Bach war für den lieben Sämi ein würdiges Geleit. Es sollte das letzte öffentliche Flötenspiel unserer bereits an Parkinson erkrankten Mutter bleiben, und dennoch verstummte ihre Musik noch lange nicht, verlegte sie ihr Wirken doch zurück auf Cembalo und Klavier. Auch die inzwischen weit verzweigte Familie wirkte teilweise in Reigoldswil weiter: Mein Bruder Michael mit gelegentlichen Vorstellungen seines Figurentheaters in Reigoldswil, mein Bruder Tobias mit seinem Geigenspiel, meine Schwester, die Sängerin Katharina Rikus, und ihre Musikerfamilie waren bei Familienanlässen in Reigoldswil zu hören, mein Mann Leo Moser ist im Musikverein mit seinem Fagott anzutreffen und unsere vier Kinder, waren auch alle immer wieder auf ihren Instrumenten zu hören, längst bevor deren zweiter, Rafael Moser, als Gemeinderat und Theatermacher im Dorf auftrat, bis er für Kultur- und Entwicklungsarbeit nach Bolivien zurückkehrte, wie später auch unser ältester Sohn Manuel. Das engagierte Leben unsere lieben Musikereltern hat weite Kreise gezogen und es ist ihnen schliesslich zutiefst gelungen, ihre geliebte Musik im Dorf Reigoldswil und in der Region zu vertiefen, obwohl sie über viele Jahre mit ihrem musikalischen Wirken wie die Posamenter nach Basel gepilgert waren.

Beitrag Heimatkunde Reigoldswil zum Thema "Bekannte Persönlichkeiten" von Maria Magdalena Moser (geb. Huber), verfasst im Oktober 2024

Zur Vertiefung:

- Klaus Huber (hommage vol. 1). Suzanne Huber plays Works for Flute. CD streiffzug (Basel), 2014

- Welt im Werk. Klaus Huber (1924 – 2017). Eine Biographie. Corinne Holtz, 2024

- Klaus Huber. Von Zeit zu Zeit. Das Gesamtschaffen. Gespräche mit Claus-Steffen Mahnkopf, 2009

- Klaus Huber. Umgepflügte Zeit (hrsg. Von Max Nyffeler), 1989

- Klaus Huber (hrsg. Von Max Nyffeler), 1979

- sowie unzählige weitere CDs mit der Musik von Klaus Huber, u. a. von Katharina Rikus, Bremen, Jean-Luc Menet, Ensemble Alternance Paris u. v. a. m.